誰もやっていないところにチャンスがある、諦めるまでは敗北ではない/SOYSOY.,JSC 谷島隆広

- 2025/11/26

- 日系企業インタビュー

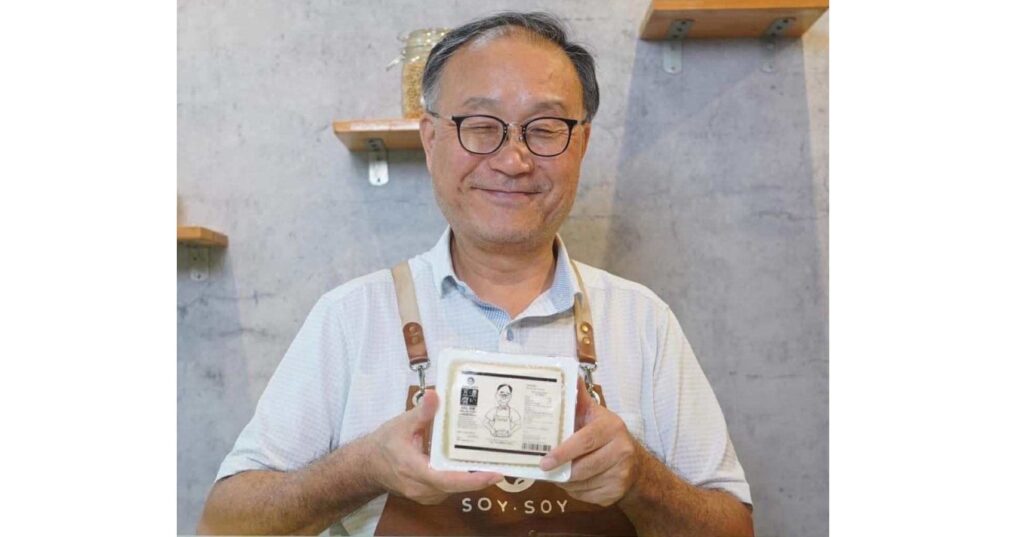

ベトナムは豆腐料理が豊富で、町の至る所で豆腐が売られています。そんな中、ハノイで豆腐・豆乳の加工販売をしている日本人がいます。ハノイに住んでいる方なら、1度は見かけたことがある「パッケージのおじさん」こと、SOY SOYの谷島隆広さんが今回のインタビュイーです。日本の老舗豆腐店が、こだわり豆富をベトナムで!と乗り込んできたのかと思いきや、55歳の時に義父から引き継いだ会社を売却。その後、単身ベトナムに渡り、農業、豆腐作り共に経験ゼロからスタートしました。「失敗の数なら誰にも負けない!」と豪語する谷島さん。失敗から学んだことは何だったのでしょうか。

目次

1.家業を引き継ぐも、M&Aで売却

土佐谷:大学卒業後、商社で中国向け輸出担当として約6年お勤めになり、その間、中国に駐在されたご経歴もおありだとか。その後、義理のお父様が経営されていた食品卸の会社に入社され、41歳の時に社長に就任されました。2013年、55歳の時に会社をM&Aで売却されたと伺いましたが、売却を決意したあたりからお話をお伺いできますか?

谷島:売却の理由として、まずは卸売業がデリバリー業になってしまったことです。業界は大手の寡占化状態、地方の問屋は“便利さ”で存続していました。本来問屋業は、お客様に有意義な情報を伝えていくことが価値に繋がるはずなのですが、実際はうまく在庫を調整して、注文が来たらデリバリーすることが仕事でした。デリバリーだけでは利益はどんどん圧迫されます。当時、冷凍食品の取り扱いが増えていましたので、保冷車、冷凍倉庫は必需品。大きな投資を続けていくと、利益がほぼ出ない状態でやっていくしかありませんでした。もう1つは、社員の高齢化です。息子に事業継承させたかったのですが、社員との年齢差や経験年数を考えると、息子に任せるのは現実的ではないな、と思いました。

土佐谷:お義父様から引き継いだ会社を売るのは、さぞかし心苦しかったと思います。

谷島:社長になって13年。社員の7割以上が、私が社長になる頃から採用してきていたメンバーでした。義父から受け継いだ時に比べ、社員の数も売上も2倍以上、私にとって守るべき社員たちでしたので、非常に悩みました。すでに義父は亡くなっていましたが、婿養子の私に対し、同じ創業者の義母と私の妻は、私以上に思い入れの強い会社でした。幸い2人共、会社が置かれていた状況を理解してくれ、無事売却することができました。

土佐谷:当時55歳。年齢的に「引退」という選択肢もある中で、新たにチャレンジする道を選ばれたのは、なぜですか?

谷島:確かに55歳はそれなりの年齢です。ただ、私が当時から入っていた経済団体のメンバーから見ると、まだまだ私は「若手」。ただし、老害になりたくないので、もし自分で事業を始めても、せいぜい65歳で引退するべきだと決めていました。ちょうど65歳までまだ10年ありましたし、これからどうしようと悩むことはなかったですね。

食品卸の社長をしている頃

2.55歳で海外挑戦〜未経験の挑戦

土佐谷:海外でのチャレンジの場を駐在歴があり、勝手がわかっていた中国ではなく、ベトナムを選んだのはなぜですか?

谷島:中国にいた時に感じた原風景が、印象に残っていました。ただ中国は急成長しすぎて、私がいた頃と変わってしまったこともあり、そこで何がやれるかイメージができませんでした。もともとベトナムは出張で何度も訪れたことがあり、私の思い出に残っている当時の中国の原風景に近かったというのが決め手です。若い世代の人が多いというのも中国と同じで、親近感がありました。

土佐谷:第1次産業、中でも有機農業に興味があったと伺いました。林業、漁業ではなく、なぜ農業だったのでしょう?

谷島:卸をやっていたこともあり、食品は身近なものでしたし、原料が1番重要という思いがありました。新たなチャレンジは、製造業かつ食品、せっかくやるのであればまだベトナムでみんながやっていない、有機の農作物を使ったものを、と考えました。

土佐谷:海外で新しい事業を始めるにあたって、ご家族の反応はいかがでしたか?

谷島:呆れていましたね(笑)。私の妻は爬虫類が苦手で「お父さん、1人で行ってきて」と言われましたが、応援してくれました。

土佐谷:その頃、ベトナムで有機農業をやっていた方はいらしたんですか?

谷島:有機に近い栽培方法で農作物を育てている農場はいくつかありましたが、有機認証を取ってやっていたところは知りません。日本人の知り合いを通して、ホアビン省(現フート省)の農家を紹介してもらったのですが、考え方が合わず、4ヶ月で破談になりました。

土佐谷:その後、ハナム省(現ニンビン省)の人民委員会から1haの農地を無償で借りて、ベビーリーフのテスト栽培を始める訳ですが、これもどなたからのご紹介だったのですか?

谷島:いいえ、ハナム省人民委員会がJETROのサポートを受けて、ハイテク農業の誘致を目的としたミッションで水戸に来訪されたんです。ミーティングの後、ハナム省代表団のトップである省委員長に押しかけ、談判したところ、その場で「よし、土地を貸してやる」と。

土佐谷:直談判!(笑)

谷島:その場でトップ決裁でした。向こうも“渡りに船”だったと思いますが、巡り合わせですね。

土佐谷:テスト栽培では何を作っていたのですか?

谷島:当時まだスーパーに出回っておらず、収穫のサイクル早いものをと、ベビーリーフを栽培しました。まずはやってみなきゃわからない、スカウトした24歳の日本人青年と2人で、未経験者同士ながら始めました。結果は1勝8敗。栽培結果だけでなく、気候、土壌などの問題からハナムで有機栽培は難しいだろうという判断で、2年目以降の栽培は自分たちからお断りしました。

土佐谷:その後、ソンラ省のモクチャウに移転します。失敗続きの北部から南部に行くと選択肢はなかったのですか?

谷島:私自身、とにかく北部が気に入っていたんです。それと、ベトナムで事業を始めたいという人は、大抵ホーチミンに行きますよね。でも、ライバルがたくさんいる中で、お金も人も知恵も経験もない人間がやるには、誰もやっていないところにチャンスがある、というのが、私の考えです。

ハナム省で試験栽培をしていた頃

3.暗中模索の農場経営〜現実と理想の狭間で

土佐谷:モクチャウでは、どんなことをされていたのですか?

谷島:ちょうど南部のバンメトートで8年くらい有機農業をやってきたniconico yasaiさんが、北部で新農場を始めるタイミングでした。ハナムで1年農業をやってわかったことは、農業経験が全くない中で、単独でやるのは難しいということ。ですので、niconico yasaiさんの北部農場立ち上げを一緒にやらせてもらうところから始めることにしました。私の持っていたビニールハウスやトラクターなど農業資材も全部提供し、ハナム時代からずっと一緒にやってきたメンバーもniconico yasaiに出向させ、全面協力しました。ただ、私がベトナムに来る前に思い描いていたのは、有機農作物を加工して、販売をする事業です。niconico yasaiさんのお手伝いをし、ゆくゆくはそこでとれた農作物を提供してもらって、自分たちで加工して販売するというのが理想でした。しかし、現実は収穫が安定しない、加工まで回らない、農業経営中心にならざるを得ない状況でした。気持ちだけが前に行って、なかなか進まないという状況が2年続きました。それに責任を感じた、当社唯一の社員が日本に帰ってしまったこともあり、もう1度原点に戻ろうと、農産物の加工販売をやるために、ハノイの近郊のエコパークに引っ越しました。

ソンラ省モクチャウの農園にて

4.原点回帰と食文化の壁

土佐谷:その時、加工品にする原料として大豆を選んだのですね。

谷島:はい。大豆は野菜と違って、1年間保存ができますから。

土佐谷:先ほどベトナムには有機農家がない、とありましたが、大豆は有機農家があったのでしょうか?

谷島:当時はゼロです。私たちは有機の原料しか扱うつもりがなかったので、niconico yasaiさんの南部の農場に有機大豆の栽培をお願いしました。

土佐谷:なぜハノイではなく、近郊のエコパークを選んだのですか?

谷島:そこに住んでいるベトナム人の意識の高さです。メインは豆乳。価格を考慮すると、健康に気を遣う人や小さなお子さんを持つ女性ということで、30〜40代がメインターゲットと考えていました。それに最適だったのが、エコパークでした。ただ1番の決め手は、日本人が少ない、ということ。お客様はベトナム人しかいない、という状況に自ら追い込みました。ベトナム人の方に、いかに私たちの商品あるいは食べ方を提案できるかが大きなポイントだと思っていましたので、そこに自信がないのにハノイでお店をやってもうまくいかないだろうな、と思っていました。

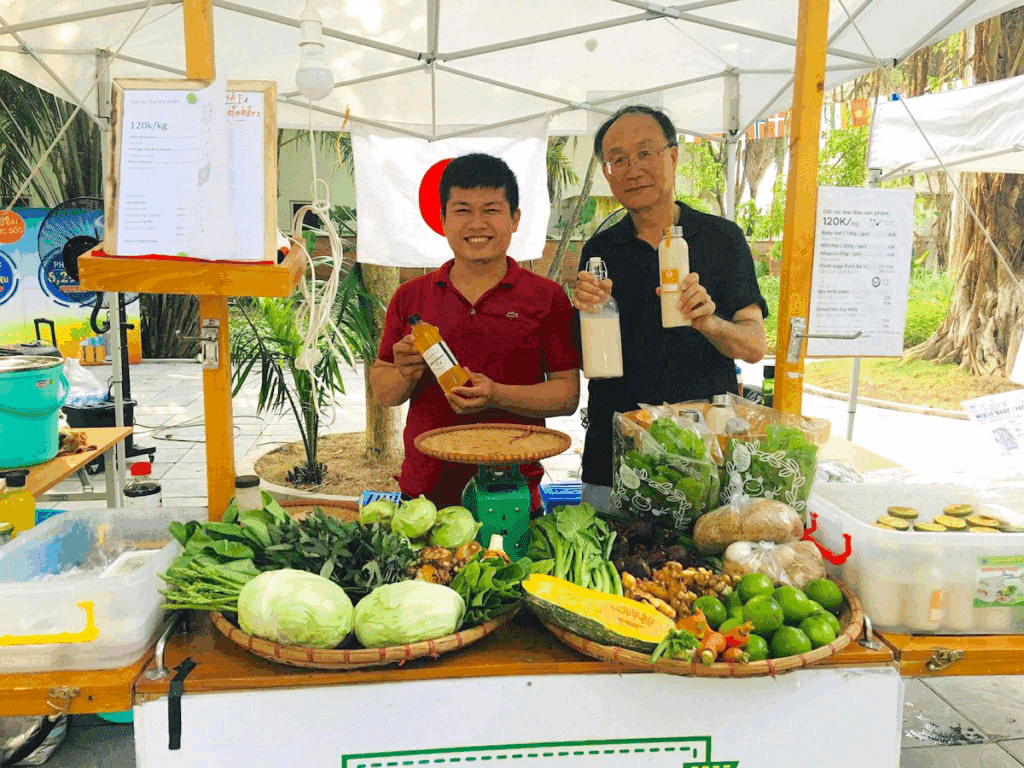

土佐谷:有機大豆を使って、豆腐と豆乳を毎週、エコパークのサンデーマーケットで販売を始めた訳ですが、売れ行きはいかがでしたか?

谷島: 勉強不足だったのが問題なのですが、ベトナム人は生の豆腐を食べる習慣があることを知らなかったので、試食すらしてもらえませんでした。目の前にある大きな食文化、食習慣の壁を実感しましたね。ただ、習慣としてベトナム人女性は豆乳を飲んでいるということは分かったので、当初は豆乳をメインで販売しました。豆乳と同じ作り方をした豆腐もありますよ、と紹介をしていくうちに、ベトナム人のお客様にも豆腐が売れるようになりました。

土佐谷:見た目、普通の大豆と見分けがつかないものを、どうやって「有機大豆」と宣伝していったのでしょう?

谷島:豆乳・豆腐と一緒に、niconico yasaiの有機野菜を販売していました。有機野菜を扱うことで、お客様に安心感を与え、信頼を得ることができました。それは非常にありがたかったです。

土佐谷:スーパーなど直売ではない場合、どのように「有機」と伝えていったのでしょう?

谷島:私たちは最初から「有機」とは一切謳っていません。あくまで表示は「NON-GMO(Genetically Modified Organism)」遺伝子組み換えをしていない原料を使っている、ということだけ。ベトナム人のお客様には、味で評価を頂くこと、そしてあくまでも有機農法の原料を使っていることをアピールするしかありません。あとはやはり日本人が常に現場にいて、製造しているということが、お客様の安心感につながっているのだと感じます。

土佐谷:現在、ベトナム人のお客様はどのくらいいらっしゃいますか?

谷島:豆乳に関しては95%以上、ベトナム人のお客様です。最近は日本人の方も、市販の調整豆乳ではなく、私たちの商品を選んで頂いているようで、豆乳の売上が伸びています。全体的な売上は卸の方が上ですが、豆乳に関してはECがメインです。

エコパークのサンデーマーケットにて

5.エコパークからハノイへ

土佐谷:その後、エコーパークからハノイに移転します。エコパークでの実績を見て、これならベトナム人に受け入れてもらえる、という確信が得られたということですね?

谷島:そうですね。ある程度エコパークでベトナム人の固定客を増やすことができました。2年を過ぎたあたりから、人口が多いハノイに移りたいと思っていましたが、ちょうどコロナになってしまったので、出店しにくい状況でした。

土佐谷:日本では個人の豆腐屋さんがスーパーに卸すのは珍しいと思います。SOYSOYの豆乳・豆腐は、日系スーパーでも良く見ます。販路はどのように開拓されたのですか?

谷島:お恥ずかしい話なのですが、営業をしたことは、ほぼないんです。実際に、私たちの商品を食べて頂いていたバイヤーの方が、うちにも是非、と声を掛けて頂いたり、という感じです。オーガニックのお店ですと、私たちの商品を扱ったお店を見て、うちも置こうかな、という感じのようです。

土佐谷:いい商品ができても、それをどう広げるかで、苦労される方が多い中、口コミや実際に商品を食べて、いいなと思った方からオファーがあるというのは、販路拡大のスピードの面で優位性が高いと言えますね。

谷島:マーケットが非常に小さいということが有利に働いているのでしょう。私たちの扱っている商品はスーパーや卸の世界ではなく、オーガニックというカテゴリーの中で、そもそも販売マーケットが小さいので、情報拡散のスピードが速いです。またハノイには、オーガニックに限らず、日本人がやっている食品加工業が少ないので、検索すると私たちの会社にヒットする確率が高くなっているのということもあるかもしれません。

土佐谷:販売数が増えるなか、品質の良い有機大豆を仕入れはどうしているのですか?

谷島:ハノイに拠点を移した頃、今の取引先に出会いました。彼らは単に仕入れて売るだけではなく、現場での指導や監督もやっています。この会社は世界の主な有機認証をほぼ全部取得していて、今はある程度産地を指定しながら、買い付けできるようになりました。

ハノイの新店舗

6.失敗から学んだこと

土佐谷:これまでの数々の失敗から学んだことと、成功への秘訣を教えて下さい。

谷島:「諦めるまでは敗北ではない」ということ。もうひとつは、どの事業にも言えますが、「資金計画」ですね。特に製造業は、かなりまとまった金額の初期投資が必要ですが、すぐに結果は出ません。黒字化まで常に運転資金が必要になってくることを踏まえ、日本で仮に2〜3年計画を立てるとしたら、ベトナムは5〜6年計画で資金繰りを考えていかないと、海外では思いがけない壁にぶつかることもあります。失敗は数限りなくすべきだと思いますが、再起不能の失敗をしてはいけない。 “乗るか反るかの博打”になってしまっては、絶対にダメです。あと「これどうだろう?」と聞いた時、みんなが「いいね」って言ってくれることは大概、間違っています(笑)。やはり人と違うことをやらなきゃいけないー私たちの場合であれば、ベトナム産の有機材料を使い、日本式の製法で作った商品を生産販売したことですね。最初にやった人がその市場でのトップブランドになれる可能性が高いですし、たとえトップになれなくても、パイオニアとしてその商品が標準規格として認めてもらえるチャンスなのです。

土佐谷:失敗し続けても、ベトナムでずっとやり続けてこられた1番の原動力は何ですか?

谷島:エコパークに来た頃、すでに60歳を越していましたので、のんびりベトナム人の生活スタイルや文化を知る時間がありませんでした。ならばもう体でぶつかるしかないなと、全社員と一緒に寮生活をしました。一緒に仕事をし、オフの生活もし、食事も一緒にして、強引に家族になったというか、そういう感覚で一緒にやれたのが、続けられた理由のひとつかなと思います。

SOYSOYのスタッフと

SOYSOYの商品

7.これからのベトナムの食文化

土佐谷:経済成長に伴い、ベトナムの人たちの食べるものや食に対する意識も変化しているように思います。今後、ベトナムの食はどう変わると思いますか?

谷島:まだまだ「体にいいもの=おいしい」ではなく、体にいいから目をつぶって飲み込むっていう人たちが多いのも事実です。「おいしさ」は食においてとても重要で、豊かになっていくに従い、味の違いを楽しむ人も増えてくると思います。実際、ベトナム人が豆腐をサラダ感覚で、生で食べるというのは、新しい食文化としてだいぶ定着してきましたし、完全無添加なフレッシュな豆乳と加熱処理された豆乳の味は違うということが理解できる人も増えています。美味しくて体に良いならそれが1番。ヨーロッパやアメリカで豆腐が受け入れられるようになったことと、ベトナムに新しい食文化が根付く背景に変わりないと思っています。

文=土佐谷 由美

<プロフィール>

谷島 隆弘(Yajima Takahiro)

1958年/熊本県天草市出身

SOY SOY.,JSC (豆乳豆腐の製造販売)

創業者・会長

大学卒業後、医療系商社に入社。その後、家業を継ぐために株式会社ヤジマに入社。

41歳で社長就任。2013年55歳で株式を株式会社トーホーに譲渡。代表取締役から会長に就任。2015年会長職を退任。

同年、日越アグリーン株式会社を設立。ハナム省(現ニンビン省)などでベビーリーフのテスト栽培、

ソンラ省でniconico yasaiと業務提携し、有機農法による野菜の栽培と販売を行う。

2016年フンイエン省エコパーク内に、有機栽培大豆を原料とした豆乳豆腐製造「SOYSOY商店」をオープン。2021年エコパークからハノイ市へ移転。2023年SOY SOY .,JSCを設立。SOYSOYの直売所兼加工場をオープン。

◆ベトナムで好きな場所:ビアホイ(ベトナム版ビアガーデン)

→開放感があり、多くの人が笑顔で集う。そして何より財布に優しい!

◆好きなベトナム料理:ブンチャー(ハノイではフォーに並ぶ麺料理の定番)

SNS:https://www.facebook.com/soysoyeco/ <ベトナム語>

さらに詳細な情報を知りたい場合は

下記よりお問い合わせください。